・通常人は住んでいない

・止宿所があった(前に川がある)

・通行家(4間×2間) 1棟

=内部は6畳敷(7人も入ると身動きすらできない)

=食事は干したニシンなどしかなかった

・板蔵(2間×2間) 1棟

・夷人止宿所 1棟

※屋根と壁は木の皮

・止宿所は安政5年(1858年4月5日)に修繕されている

・斜里山道廃止以降、止宿所は使われなくなり朽ち果てていった(1886〜1901年頃の調査報告書による)

↑ワッカオイの図(『竹四郎廻浦日誌』、松浦武四郎)

地図へ

地図へルチシ(清里峠付近)

・釧路、斜里、北見領の境だった(清里峠から北へ700mほど行った445mのピークの東側)

・1里塚があった(喜多野殿管轄)

↑ルチシと思われる付近の様子

地図へ

地図へコテトク

・今の清里峠の直下付近と思われる

・地名の語源はアイヌにも分からなかったという

・昔は斜里、釧路の境だった(1856年以前)

・1886〜1901年頃、5尺四方の泉があり。旅人はここで喉の渇きを潤した

↑コテトクに残る人工的な坂

地図へ

地図へオタウニ

・1810年以前は斜里と根室の境だった(新道開削時に釧路アイヌがケネワッカオイに移動)

・アイヌの人達は、ここを通るときには必ず木幣(イナウ)を立てて神に祈りをささげたという

・釧路・斜里領の境で柱有り(従是函館奉行支配所喜多野省吾 管轄)

・昔は御軽物(鷲の羽等)を採りに斜里のアイヌが住んでいた

・1里標があった

・松浦武四郎はこの付近から摩周湖へ向かい、反時計回りに外輪山を歩き、カムイヌプリ〜西別岳を越え、西別川上流付近を歩いている

↑今も残る道跡

地図へ

地図へケネワッカオイ

・ワッカオイから根室領に入って初めて水を得ることができる場所

・小休所(1棟)があった

・境柱があった(1856年9月4日にクスリ領下役柴田某に境柱が建てられる)

・1810年以降は斜里と根室の境(新道開削時に釧路アイヌがケネワッカオイに移動した)

・ここまで斜里運上屋掛、請負人柏屋喜兵衛持ち

・これより釧路会所掛、受負人米屋弥右衛門持ち

・1856年9月5日現在、クスリ詰足軽腰山某、番人2人、役夷人1人、人足3人がいた

・1857年当時は喜多野省吾持仮休所あり

↑現在のケネワッカオイ

地図へ

地図へホンケネタイ

・釧路、斜里の境だった

・1里塚があった(1856年頃に新しい杭に建て直す。喜多野殿管轄)

・ホンケ子タエより冬中はシャリ越法度だった

・文化年間には釧路持ちの番屋があって鮭漁をしていたという

地図へ

地図へカンチウシ(カンジウシ川)

・昼休所があった(前に川がある。下流に向かって右岸)。 1棟

・丸太で骨組みしていた

・屋根と壁は樺の皮を使用していた

・木を編んで作った腰掛けがあった

・役人の世話をする人は釧路から来ていた

・標柱があった(里行が書いてある)

・藤野伊兵衛が小休所を設置し、アイヌを置いた(1875年当時)

地図へ

地図へカンチウシブト(標津川とカンジウシ川の合流地点付近)

・一里塚があった(喜多野殿管轄)

↑現在のカンチウシブト

地図へ

地図へウコウトロ

・一里塚があった(喜多野殿管轄)

・一里塚に「斜里山やましう嵐の吹かへて稲の穂浪のはやたてよかし」と松浦竹四郎が落書した

地図へ

地図へチラライ

・一里塚があった

地図へ

地図へチャラシナイ

・一里塚があった(喜多野殿管轄)

・1810年頃、山道開削時に根室の番人が釧路、根室の境を一時置いた

地図へ

地図へイシカリメム(ケネカ川と標津川の合流点付近の水が湧いている場所)

・根室、釧路の境柱があった(高さ約5〜6尺)。

↑現在のイシカリメム

地図へ

地図へポンケネカ(計根別市街付近。正美公園内を流れている川)

・根室と釧路の境だった〔1856(安政3年)に函館奉行により決定。それ以前は境界が不明確であった〕

・1804〜17年頃には屋根舟1艘、伝馬舟2艘があった

・番屋があり鷲狩りをしていた。また、鷲の羽買入番屋(1棟)があった(川の東側)

・ケネ川、ホンケネ川は根室場所のため、前々より釧路夷人住居蝶鮫皮同油アツシの類を出していた

・厚司(アツシ)を交易していた

・1850年頃迄、クスリ土人共6軒あったが、その家も皆会所へ引取られる

・1856年12月〜57年8月当時で、ポンケネカ村には以下のアイヌがいた

=チイベチシカレユ

=コイツクル

=トキヒスケ(乙名、狩猟に従事)

=サケナレカ

=カキホリ(小使、狩猟に従事)

=セフイコロ

=イケマアイノ(己83才位/平土人)

=タンクアニ(並小使)

・1857年8月当時、17軒の家があり、人口は94人(内男40人、女54人)いた

↑現在のポンケネカ川

地図へ

地図へケネカブト (標津川とケネカ川の合流地点付近)

・境柱があった(下流に向かって右岸)

・1818〜29年頃、蠣崎治郎兵(松前家家老)が巡回時に釧路、根室の境がチャラシナイから移る

・1841年、小林三左衛門の通行時に根室と釧路の運上屋が境柱を立てた

・1850年、藤倉織部が通行の際に釧路、根室の運上屋が境に杭を立てた

・1859年に井上元七郎が通行の際の標柱には、「安政3辰年4月 地名 ケネカ 此川以中央間堺」、「シベツ江 9里7丁 チラエワタラ江 1里27丁」「促是東子モロ領箱舘奉行御顧所 喜多野省吾持」とあった。つまり1856年に標柱が建て替えられていた

・小休所があった(南面)

・鮭漁をしていた。

・鷲猟をしていた。

・ケネワッカオイ〜ケネカブトは米屋弥右衛門持ち釧路支配

・ケネカブト〜シベツは柏屋喜兵衛持ち根室支配

↑現在のケネカブト

地図へ

地図へヲフユシヘ

・1821年頃、蝦夷人在住していた

地図へ

地図へイルトイウシ

・止宿所があった(1813〜1841年迄)宿所があった。しかし、ここの水が悪いのでサットモウシュナイへ移築された

・1821年頃、蝦夷人在住

地図へ

地図へサットモウシュナイ

・止宿所があった(1841〜1850年迄)。その後チライワタラへ移動した

地図へ

地図へチライワタラ(ポン俣落川と標津川の合流地点)

・1821年頃、蝦夷人在住

・1857年頃になると、通常人は住んでいない

・止宿所があった(1850年から、根室(柏屋)持)

・通行家(梁間五間、桁行八間、下家付、但柾屋根)。1棟

※客舎、仮止宿所、止宿所とも記されている

※建物の前には標津川があった

・板蔵(梁間弍間、桁行三間、但椛屋根) 1棟

※雑蔵、非常備蔵とも記されている

・夷人介抱小屋 1棟

※仮小屋、土人小屋とも記されている

※1877年、藤野伊兵衛宿泊所を設置(4〜10月迄雇いの者2名出張し旅客を取扱う)

・標柱があった。

・「地名チライワタラ シベツ迄7里17丁」「タヲリマフ江 2里7丁」「ケネカ江 1里26丁」(安政年間)。

・「札幌管内枝幸郡トンナイウシ59里18丁、斜里駅迄19里27丁50間」(明治12年)

・朝正六半時ワッカオイ出立〜夕七時チラエワタリ着。(7時に出て16時に着く)

・(この道は)「狐狸之所居所豺狼之嘯き筆舌につくしがたきの道也」(松本十郎)

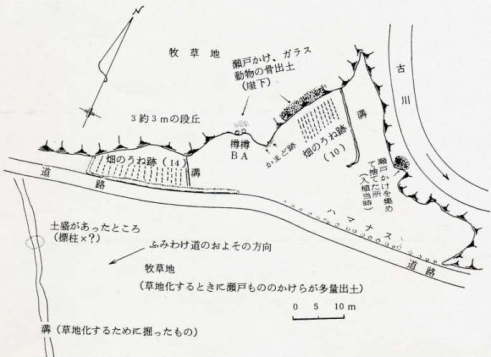

・下記はなかしべつ町郷土研究会の調査と1941年頃の入植者の話し

=畑の畝跡はかなり盛り上がっていた

=段丘下から水が湧きだしており、その水を八升樽が置いてあった

=段丘のふち近くにある畑を囲むように土手囲いがあった

=その土手にハマナスが植えてあった

=土手の外を踏み分け道が通っていた

=段丘下の標津川は入殖当時流れていた。今は古川となり水が溜まっている

=ここいら一帯はヤチダモ、ニレの大木がたくさん生えていた

=瀬戸物のカケラは畑の畝の背後地にたくさんあった

=竪穴住居跡が2基あった

=土盛りがあったが、そこを壊すときには何も出土しなかった

↑チライワタラの図(『郷土研究なかしべつ第2号』、中標津町郷土研究会)

↑現在のチライワタラ

地図へ

地図へマタオチ(俣落川)

・1858年当時、昔人家あり

↑マタオチ地区に残るチャシ(砦)跡

地図へ

地図へショカンナイ(ショカンナイ川)

・1858年当時、昔人家あり

↑現在のショカンナイ川

地図へ

地図へオンネリウル(オンネリウル川)

・昔シャリ土人住せしと云跡がある

・かつてはここでも軽物を取った

・かつてはアイヌの集落があったが、今は1軒しかない(安政4年当時)

・1858年当時、昔人家あり

地図へ

地図へポンリウル

・昔シャリ土人住せしと云跡がある

・1797年当時コタンがあった。ここの村長はショカヨクであった可能性が高い

・1821年頃、蝦夷人在住

・1858年当時では「昔人家あり」となっている

・1858年より昔、船でここまで上がってこれた

・シュラ川に住むアヲフニの生まれた場所

地図へ

地図へチトエウシ

・1821年頃、蝦夷人在住。

・1858年当時では「昔人家あり」となっている

・この辺虻蚊多し

地図へ

地図へタワラマップ(タワラマップ川)

・1821年頃、蝦夷人在住

・1858年当時では「昔人家あり」となっている。

・小休所があった(川の上、南面)。1棟

・標柱があった(安政年間)。 「地名タヲリマフ シベツ迄5里7丁」、「ツナナ江 1里11丁」、「チラエワッタラ江 2里7丁」

・虻蚊多し

地図へ

地図へフシコタオロマプ(マスミ川)

・この辺より(標津に向かって)林薄く平原

↑現在のフシコタオロマプ

地図へ

地図へチプカルウシ

・1801年頃、いと悪く湿り勝なるさえに虻という虫ここら飛び廻りて悩ましくうるさし

・1821年頃、蝦夷人在住

地図へ

地図へチナナ(チナナ川)

・小休所があった(1棟)

・笹小屋があった

・梁間弍間 桁行八間 但椛屋根(1860年当時)

・入口に小川橋があった

・標柱があった。「トエヒラより1里23丁」「地名 ツナナ シベツ迄3里35丁」「タヲリマフより1里11丁」

・虻蚊多し

・1858年当時で、「船でここまであがってこれた」「昔人家あり」

↑現在のチナナ川

地図へ

地図へトボ

・1858年当時で「昔人家あり」

地図へ

地図へトエヒラ

・小休所があった。1棟

・標柱があった。「ツナナより1里23丁」「地名 トエヒラ」「シベツ迄 2里12丁」

・虻蚊多し

地図へ

地図へムサブト(標津川と武佐川の合流点)

↑現在のムサブト

地図へ

地図へシトナウケハウシ

・1858年当時で「昔人家あり」

・ここはシベツ番屋の薪取り場

ホニコイ

・1854年7月当時で、

出張漁小家 1ヶ所(長12間×横7間) 標津番屋持

板蔵 3ヶ所

茅蔵 1ヶ所

漁船 3艘(大小)

漁見櫓 1ヶ所

漁業者 (ニシン28石目程、鱒28石目程)

・この辺両方湿地が多い。河が曲がり始める。

シベツ(現在の標津町)

・1821年当時でアイヌの人たちが居住していた

・1854年当時で下記の建物があり、120人がいた(男59人、女61人)。

※柏屋喜兵衛持、支配人又右衛門、場所乙名:カモエシヤンケ、場所小使:カンカンヒ、同サンキツ、同アウラチカ

番屋1ヶ所(長22間×横7間)、板蔵13ヶ所、茅蔵2ヶ所、辨天社1ヶ所、造船小家1ヶ所、鍛冶小家1ヶ所、蝦夷家22軒、漁見櫓1ヶ所、蝦夷飯料(干コマイ、鱒焼干し、雑油、鱒アタツ、鮭アタツ、鮭トバ、筋子)、漁船8艘(長9尋4尺より同9尋まで、横8尺2・3寸より同9尺まで)、平駄船2艘(長5尋2尺より同6尋2尺まで、横4尺より同5尺まで)、磯船3艘(長4尋×横2尺8寸)、チヨロ船大小3艘、漁業者(鮭50石目程、鮭200石目程)

・1854年7月2日

会所1ヶ所(間口27間×奥行9間半)、板土蔵16ヶ所、大きし物置3ヶ所、鍛冶屋1ヶ所、桶屋、大工、木挽諸職人有

・1856年9月6日

通行屋立継の番屋1棟(192間×2間半)、制礼、塩蔵1棟(103坪)、板蔵6棟、網蔵6棟、介抱物蔵1棟(12坪)、観音堂仏殿、弁天社1棟(4坪半)、鍛冶蔵(27坪)、大工蔵(87坪)、井戸、櫓並クナシリ出稼番屋 1棟、板蔵3棟、茅蔵3棟

・1857年8月15日

アイヌの家22〜23軒、 120人程いた

・1858年5月1日

番屋1棟(192坪)、御制札、標柱、塩切蔵(103坪)、板蔵 6棟、網蔵3棟、介抱物蔵(12坪)、仕入物蔵2棟(17坪)、米蔵1棟(32坪)、炭蔵1棟(15坪)、雑蔵2棟(47坪)、カンオウ弁天の拝堂1棟(4坪半)、鍛冶蔵1棟(27坪)、大工蔵1棟(87坪半)、井戸、並びて少し北に、クナシリ出稼番屋1棟(梁6間半×桁5間)、板蔵3棟、茅蔵1棟(梁6間×桁6間)、土人小屋25軒

・1858年当時で「昔人家あり」

・1859年当時、シベツ〜チライワタラ迄の賃銭は 239文(ただし人足1人1里=30文勘定)、 318文(ただし馬1疋1里=40文勘定)。※距離7里7町。シベツ〜シャリ迄の賃銭は 808文(ただし人足1人1里=30文勘定)、1,077文(ただし馬1頭1里=40文勘定)。※距離26里34町

・1881(明治14)年10月8日

中心となる居住家屋のほかに、役所、倉庫、大工の仕事場、鍛冶屋、その他の建物。これと共に一群のアイヌ人の小屋、兵舎、そして木造の望楼が営造物の前に建っているが、近年荒廃が進んでいる