植樹やイベントの様子

環境セミナーの様子

運動公園管理棟内で、環境セミナーと題しまして、ワンガリ・マータイさんの活動紹介や、国土緑化推進機構の伊藤事務局長が、日本で、もったいないkids植林プロジェクトを立ち上げた経緯などが紹介されました。また、養老牛小学校の男子生徒さんが、ケニアでワンガリ・マータイさんと一緒に植樹をしたことがあるというエピソードも紹介されました。

植樹の様子

アオダモ13本、エゾヤマザクラ14本、ハマナス6本が植えられました。

平成20年度に北海道植樹祭が開催されましたが、『サミットの森』として維持管理している場所があります。今回は、サミットの森の補植作業も行いました。総勢70名で実施されました。

平成20年度に北海道植樹祭が開催されましたが、『サミットの森』として維持管理している場所があります。今回は、サミットの森の補植作業も行いました。総勢70名で実施されました。

天候にも恵まれ、根室振興局と、森林室の2名による植樹指導を真剣な眼差しで見つめる子供たちが印象的でした。また、緑の宣言も行なわれ、植林など自分達が出来る小さなことから始め、環境問題に取り組むことによって地球環境を守りたい、という思いが伝わってきました。

木育おもちゃランドの様子

北見市留辺蕊町在住で、木工塾『といこうぼう』代表の伊藤英二さんのご協力で、おもちゃランドが開催されました。

道立ゆめの森公園内のビジターセンター内に設置され、二日間で、なんと延べ2,734名の来場がありました。

おもちゃランド以外での来場者も含まれていますが、沢山の方に利用していただき、本当にすばらしいイベントでした。

道立ゆめの森公園内のビジターセンター内に設置され、二日間で、なんと延べ2,734名の来場がありました。

おもちゃランド以外での来場者も含まれていますが、沢山の方に利用していただき、本当にすばらしいイベントでした。

本当に、子供達はおもちゃが大好きですね!木とふれあい、木で学び、楽しい思い出になったことでしょう。

ハイハイのお子さんから、小学生まで、楽しそうな笑顔が一杯!カメラに収めようと笑顔のお父さん・お母さんが印象的でした!

ハイハイのお子さんから、小学生まで、楽しそうな笑顔が一杯!カメラに収めようと笑顔のお父さん・お母さんが印象的でした!

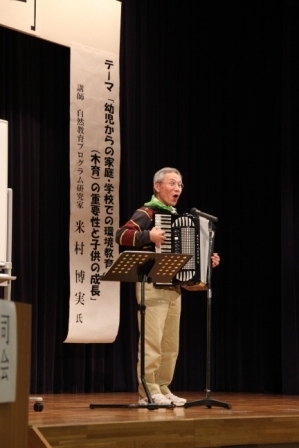

アコーディオンによる木育環境教室の様子

自然教育プログラム研究家の米村博実さんによる、アコーディオンを使った楽しい環境教室は、親子で一緒になって童謡を歌う姿がとても楽しそうでした。よちよち歩きの、小さな子は、ちょっとビックリしていたかな?^^;

2日間で3回実施されました。延べ150名の親子の参加者が、アコーディオンの音楽に合わせて、歌ったり、手をたたいたりしていました。

2日間で3回実施されました。延べ150名の親子の参加者が、アコーディオンの音楽に合わせて、歌ったり、手をたたいたりしていました。

自然に触れ合う森もり教室の様子

青空の下、道立ゆめの森公園のラグビーボールのような銀色の施設をバックに、米村さんによる森林教室が開催されました。木の名前を当てたり、普段向き合うことの少ない、自然と向き合い、色々な発見があったのではないでしょうか。

環境教育セミナーの様子

もったいないkids 植林プロジェクト in なかしべつは、平成22年5月29日(土)~30日(日)の二日間開催されました。土曜日の夕方には、米村さんによる【親子と教師のための環境教育セミナー】が開催され、小林町長による開催挨拶のあと、アコーディオンを使い、話術と音楽で楽しませて頂きました。

最近は、家庭料理の大切さ、『お袋の味』が減り、『お』が無くなり、ふくろの味(=レトルト)になっている。無くなった『お』はどこへ行くかというと、子供に対する、しつけと合わさり、『お』・しつけ(=押し付け)となってはいませんか?というお話は印象的でした。子育て世代や、普段子供に接してお仕事をする方にとっては、とても参考になった、楽しい講演だったのではないでしょうか。

最近は、家庭料理の大切さ、『お袋の味』が減り、『お』が無くなり、ふくろの味(=レトルト)になっている。無くなった『お』はどこへ行くかというと、子供に対する、しつけと合わさり、『お』・しつけ(=押し付け)となってはいませんか?というお話は印象的でした。子育て世代や、普段子供に接してお仕事をする方にとっては、とても参考になった、楽しい講演だったのではないでしょうか。

ツリーイングの様子

ツリーイングという言葉は、なかなか聞くことがありませんが、TREE+ingという造語のようです。TREEは木ですよね。+ingには3つの意味が込められているそうです。

木に登る~Climbing………安全で楽しい木登りの技術を伝えます。

木から学ぶ~Learning………木と人との関わりを学びます。

お互いに共有する~Sharing……自然とのつながりを感じます。

普段なかなか体験できない、ツリーイング。土曜日も日曜日も沢山の子供達が駆けつけてくれました。木登りと違いツリーイングは落ちることがなく安全なんだそうです。最初は怖がっていましたが、体験していく内に、とっても楽しそうな笑顔が見られました。

二日間で8回開催されましたが、天候にも恵まれ、53名の参加者となりました。

木に登る~Climbing………安全で楽しい木登りの技術を伝えます。

木から学ぶ~Learning………木と人との関わりを学びます。

お互いに共有する~Sharing……自然とのつながりを感じます。

普段なかなか体験できない、ツリーイング。土曜日も日曜日も沢山の子供達が駆けつけてくれました。木登りと違いツリーイングは落ちることがなく安全なんだそうです。最初は怖がっていましたが、体験していく内に、とっても楽しそうな笑顔が見られました。

二日間で8回開催されましたが、天候にも恵まれ、53名の参加者となりました。

木工体験教室の様子

バスで移動して、製材工場を訪れました。丸い原木が、大きな機械で、全自動で製材されていく様子を、好奇心一杯の表情で覗き込んでいました。木が削られ、オガクズや、チップや板になったりしていましたね。最後には、親子で協働作業です。本棚を一生懸命作成しました。じょうずに出来たかな?マンガをしまおうか・・・教科書をしまおうか・・・。いずれにしても、自分で作った作品はきっと大切に使われることでしょう。

お父さんは、日曜大工の参考になったかもしれませんね!

親子14名の参加者でした。

お父さんは、日曜大工の参考になったかもしれませんね!

親子14名の参加者でした。

このページの情報に関するお問い合わせ先

農林課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333

農林課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333